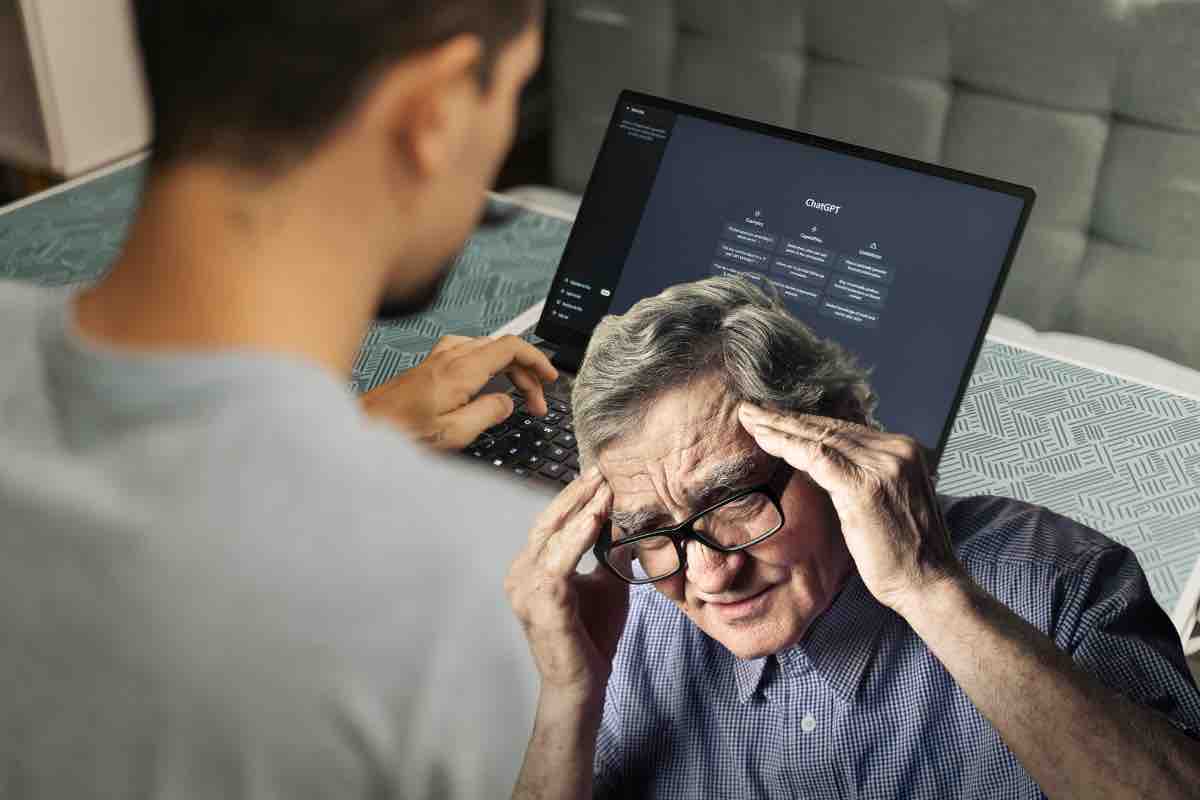

Un nuovo studio svela l’effetto collaterale nascosto dell’intelligenza artificiale sulla nostra mente: velocizza il lavoro, ma ci rende più fragili.

Negli ultimi mesi, l’uso dell’intelligenza artificiale generativa ha conosciuto una crescita esponenziale in tutti i settori, dalla scuola alla pubblica amministrazione. Ma un recente studio condotto dal MIT ha acceso un campanello d’allarme che non può essere ignorato. I dati raccolti sono netti: l’uso continuativo di ChatGPT riduce memoria, attività cerebrale e capacità di apprendimento, lasciando un segno anche dopo che lo strumento è stato disattivato.

L’esperimento del MIT: cosa succede davvero quando scriviamo con l’IA

Nel corso di quattro mesi di monitoraggio, i ricercatori del MIT hanno osservato due gruppi di studenti universitari. Il primo ha redatto testi con il supporto di ChatGPT, il secondo senza alcun aiuto esterno. I risultati hanno sorpreso anche gli scienziati: più dell’83% degli utenti che usavano l’IA non ricordava neppure una frase del testo scritto pochi minuti prima.

Ma l’effetto più allarmante è emerso dalle risonanze cerebrali funzionali: l’attività neuronale nei soggetti che utilizzavano ChatGPT è crollata da 79 a 42 punti, con un calo drastico del 37%. E non si trattava di una conseguenza temporanea. Anche nelle sessioni successive, in cui gli studenti tornavano a scrivere senza AI, i livelli di attivazione cerebrale rimanevano più bassi rispetto a quelli del gruppo di controllo.

Il cervello sembrava essersi “adattato” alla presenza dell’IA, riducendo l’impegno cognitivo come se avesse interiorizzato una scorciatoia.

L’illusione dell’efficienza: testi rapidi ma “senza anima”

Anche il giudizio qualitativo dei docenti universitari coinvolti nello studio è stato chiaro. I testi redatti con ChatGPT erano corretti dal punto di vista formale, ma venivano descritti come “freddi”, “robotici”, “senza personalità”. Sembravano buoni compiti scolastici, ma privi di originalità.

Nonostante ciò, l’IA permetteva di scrivere con il 60% di rapidità in più rispetto alla media. Un risultato che potrebbe sembrare positivo, ma che nasconde un effetto collaterale profondo: meno fatica mentale, meno apprendimento e una perdita nella capacità di ragionamento critico.

Gli scienziati del MIT parlano di una vera e propria “illusione di empowerment”: pensiamo di diventare più produttivi, ma in realtà diventiamo meno profondi, meno analitici.

E il fenomeno sta crescendo. Nel 2025, secondo una stima interna del Politecnico di Milano, oltre il 72% degli studenti delle scuole superiori e università italiane ha dichiarato di aver usato un’IA generativa per scrivere compiti, saggi o tesine, almeno una volta negli ultimi sei mesi.

Quando l’IA aiuta davvero: il giusto equilibrio tra supporto e autonomia

Non tutti i risultati emersi dallo studio sono negativi. Il gruppo che ha registrato le migliori performance era composto da studenti che avevano iniziato a scrivere da soli e avevano integrato ChatGPT solo in una seconda fase. In questo caso, memoria, attivazione cerebrale e qualità dei testi restavano elevate, suggerendo una via equilibrata: usare l’IA come supporto, non come stampella.

Questo dato è diventato il cuore del messaggio del MIT: non bisogna demonizzare ChatGPT, ma imparare a usarlo con consapevolezza. L’IA può essere un alleato straordinario per velocizzare il lavoro, trovare spunti, superare il blocco dello scrittore, ma non può sostituire il pensiero critico umano.

Nel 2025, molte scuole e università stanno iniziando a regolamentare l’uso dell’IA nei percorsi formativi, con linee guida che incentivano l’uso misto: scrivere prima con la propria testa, poi usare l’IA per migliorare o ampliare. È una strategia che sembra preservare le funzioni cognitive profonde e la personalità del testo.

Come diceva Shakespeare ne Il mercante di Venezia, “non tutto ciò che brilla è oro”. E in un’epoca dominata dalla corsa all’ottimizzazione, è facile dimenticare che la velocità non è sempre sinonimo di qualità. L’intelligenza artificiale è un dono potente, ma, come ogni potere, richiede misura e discernimento. Saperla usare significa conoscere i propri limiti e riconoscere il valore della lentezza, dell’approfondimento, dell’errore umano. Perché, alla fine, la qualità del nostro pensiero è ciò che ci rende davvero liberi.